المبنى في مواجهة العمارة: "مجمل الأعمال " كمقاربة نقدية

مايكل ميريدث

Meredith, Michael. “Toward the Body of Work.” Log, no. 35, 2015, pp. 11–14.

تمت ترجمة ونشر هذا المحتوى تحت رخصة المشاع الإبداعي. إعادة إنتاج هذا المحتوى لغرض تجاري تضع صاحبها تحت طائلة الملاحقة القانونية.

حين يتناول المعماريون عملاً معمارياً بالنقاش، يتوقع المرء أن ينحصر نقاشهم بما هو ملموس وتقني ومباشر. لكن وللمفارقة، كثيراً ما يتحول النقاش حول العمارة في هذه الأيام إلى شكل من أشكال الخطابة: ديباجات مطولة ومتعالية، بل وغائمة أحياناً، نتيجة ما تتسم به عملية التحكيم المعماري من ذاتية. فليس من ثمة معايير موضوعية يمكن أن يُبنى عليها النقاش في العمارة سوى، ربمـا، المنهج المقارن لـ هاينريش فولفلين Heinrich Wölfflin والذي يقوم على المقارنة البسيطة. فالمعايير التقنية للحكم على الأبنية كـ مقياس ما بعد الإشغال post-occupancy metrics قد يستحيل العثور عليها أو التحقق من صحتها إن وجدت، كما أن بعض خصائص العمارة — كالقيمة الجمالية أو الثقافية أو حتى أناقة التصميم وجاذبيته — عصية على القياس العلمي.

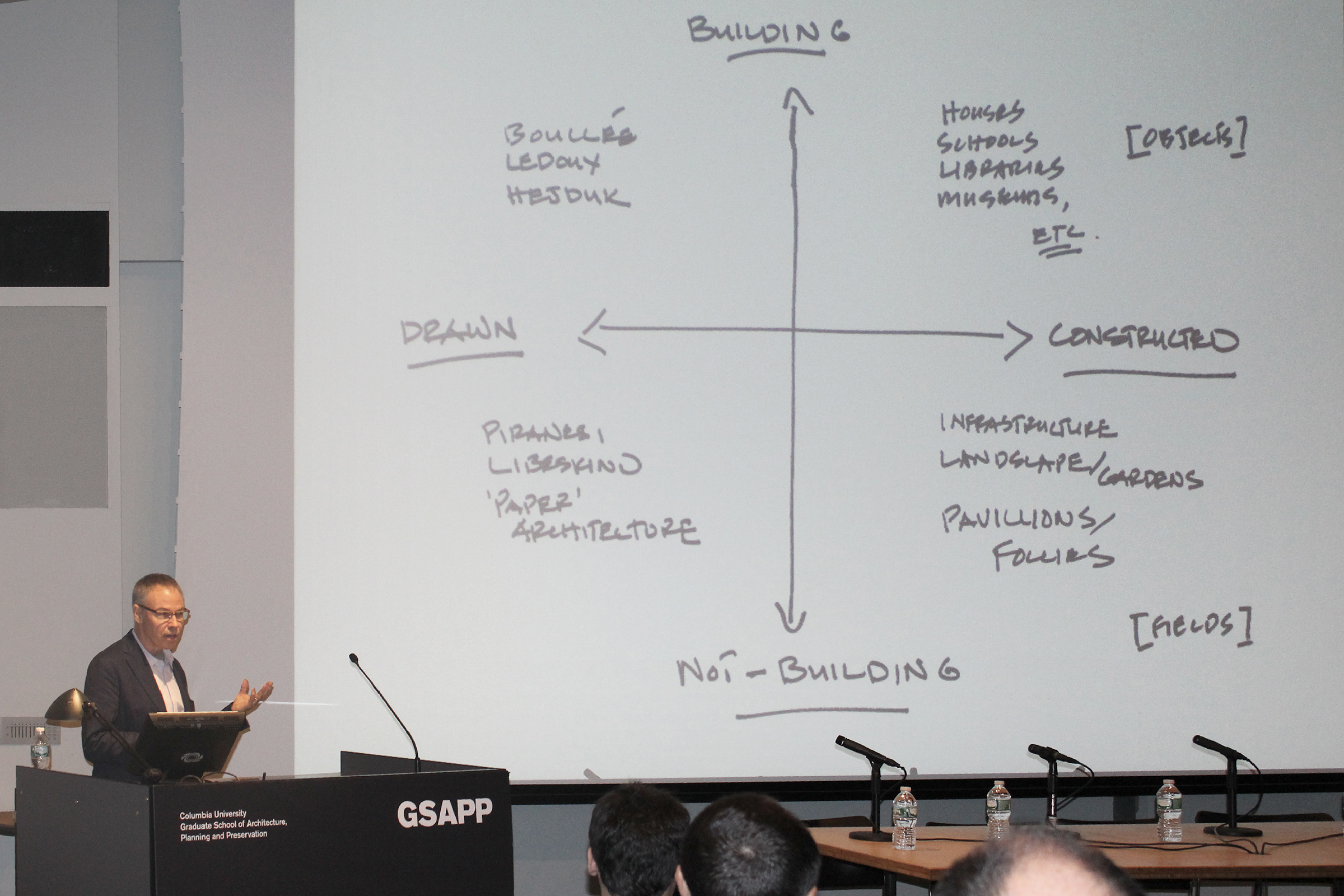

تجلى هذا بشكل واضح في مؤتمر كلية الدراسات العليا للتخطيط والعمارة بجامعة كولومبيا في تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠١٤ الذي انعقد تحت عنوان "المبنى" The Building. طرح المشاركون نموذجاً علائقياً للتقييم، يستند في بعض الحالات إلى تفاصيل البرنامج المعماري والسياق، وفي حالات أخرى ينظر للعمارة كنظام معرفي أو أنطولوجي شامل (يُعنى بالبنى المعرفية المتعلقة بالبناء لا الأبنية بحد ذاتها)، وفي حالات ثالثة يعود إلى صياغة جديدة للتقليد الفولفليني (نسبة إلى منهج فولفلين المقارن: هذا المبنى في مقابل ذاك المبنى) لكن مع قدر أكبر من التحديد والدقة والشمول.

كان المؤتمر مساحة لبيان التطور التاريخي للخطاب المعماري المعاصر، والذي تشكل عبر مجموعة من التقاطعات التي أفضت في النهاية إلى ضرورة النظر إلى المبنى عبر وضعه ضمن سياقه الآني كما سياقه الموسع. ففي السابق، رأى المعماريون أن النظر إلى سياق المبنى هو مسألة خارجة بالضروة عن حدود "التخصص" المعماري بمعناه الضيق، أما اليوم فقليلاً ما نجد من يجادل بعكس ذلك. أصبح السياق (تعريفاً: كل ما يقع خارج العمل المعماري ذاته) مدخلاً منهجياً مؤسسياً لدراسة العمارة. وإذا ما كان الخطاب المعماري المعاصر مهتماً بالنظر مجدداً إلى المبنى كموضوع للدرس والتمحيص، فلا بد أن يكون ذلك عبر مقاربة تفترض أن المعرفة المعمارية مرتبطة دائماً بمكان وزمان حدوثها. فتقييم التفاصيل الفريدة والمعقدة لكل بناء على حدةٍ يحتم علينا أيضاً فهماً موسعاً للعمارة يتفاعل فيه التاريخ والاجتماع والثقافة والجمال والتقانة بشكل مستمر.

يجدر بنا هنا العودة إلى تحولات الخطاب المعماري نحو الاهتمام بالأبنية ذاتها في أواخر التسعينيات. في تلك المرحلة اعتاد الناس الجواب على السؤال الأزلي "من تفضل من المعماريين؟" بتنويعات من جواب واحد: "لا أحب هذا المعماري أو ذاك، لكن أحب هذا المبنى."

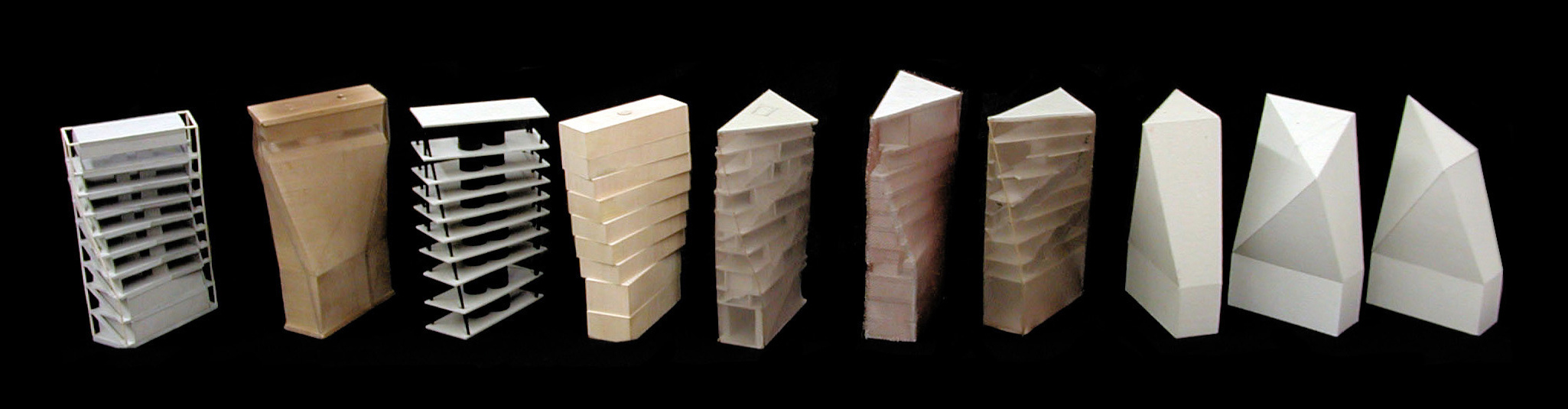

آنذاك شرع طلاب العمارة في ابتكار مقاربات تصميمية تنبثق من التدابير الظرفية العارضة، كتقسيم كسوة الواجهات إلى مسطحات قابلة للإنشاء، أو ليّ الطوابق في حركة لولبية متعاقبة لتوفير إنارة أو مطل أفضل، أو تفريغ الكتل لتهوية وتبريد أفضل، إلخ.

تحولات الخطاب المعماري أواخر التسعينيات

يجدر بنا هنا العودة إلى تحولات الخطاب المعماري أواخر التسعينيات وبداية الألفية — من السجال حول ما يقع داخل حدود التخصص المعماري وما يقع خارجه، واستقلالية العمارة أو تبعيتها لتخصصات أخرىautonomy vs. heteronomy ، والمشروع في مقابل الممارسة project vs. practice — نحو الاهتمام بالأبنية ذاتها. في تلك المرحلة اعتاد الناس الجواب على السؤال الأزلي "من تفضل من المعماريين؟" بتنويعات من جواب واحد: "لا أحب هذا المعماري أو ذاك، لكن أحب هذا المبنى." ترافق هذا الاهتمام بالأبنية والبناء مع نضوب سرديات الخطاب الشكلاني formalist، ذلك الخطاب الذي حاول أنصاره طيلة النصف الثاني من القرن العشرين صياغة منهجية "موضوعية" لإنتاج وتقييم العمارة بشكل جيومتري بحت. بدا حينها كما لو كانت مساعي ذلك المشروع قد أفضت به إلى نفس التعبيرية البحتة التي كان يُفترض به نقدها بالأساس: صخب تشكيلي دون هدف واضح، لكن مشفوع هذه المرة بدقة بارامترية.

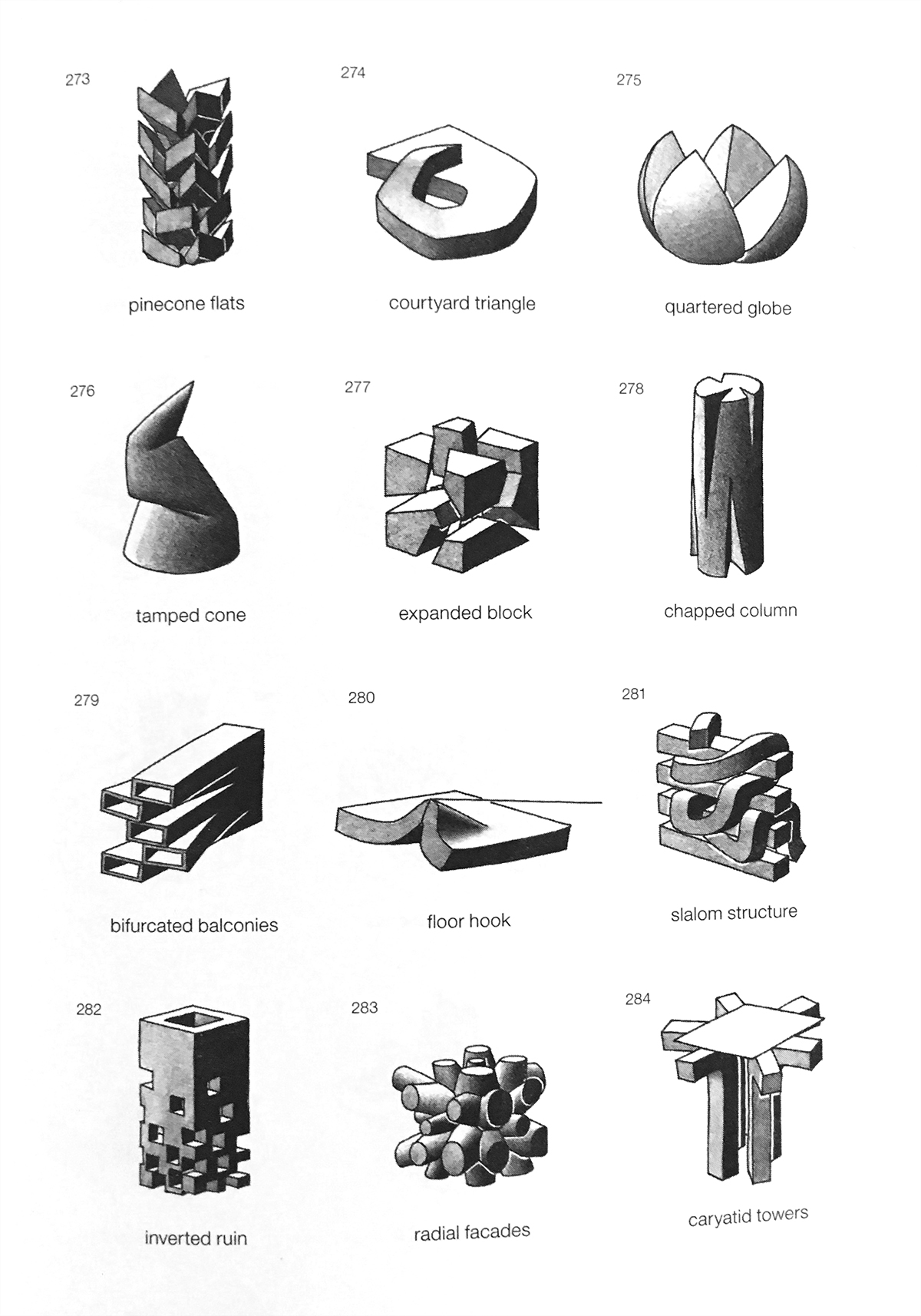

في الوقت ذاته، بدا المشهد المعماري حينها أكثر ميلاً لواقعية جديدة، ظهرت في الاهتمام المتجدد بالانخراط المعماري في الواقع السياسي والاجتماعي وصياغة المخططات التشغيلية operative diagrams وقضايا العمران والمسائل العملية المتعلقة بالتقانة والتصنيع fabrication وهندسة المواد والإنشاء. أضفت هذه الواقعية الجديدة شعوراً بضرورة انخراط المعماريين في العالم المادي عموماً، وفي فعل البناء وجوهر المبنى بشكل خاص. آنذاك شرع طلاب العمارة في ابتكار مقاربات تصميمية تنبثق من التدابير الظرفية العارضة، كتقسيم كسوة الواجهات إلى مسطحات قابلة للإنشاء، أو ليّ الطوابق في حركة لولبية متعاقبة لتوفير إنارة أو مطل أفضل، أو تفريغ الكتل لتهوية وتبريد أفضل، إلخ. وهكذا، انزاحت المشاريع النظرية السابقة، التي قامت على الهندسة الجيومترية والتكوين، عن أدوارها التعليمية والمؤسسية في السردية الكبرى للعمارة، لتغدو مجرد مكون عارض بين مكونات أخرى. لم يعد ثمة فاصل واضح بين ما هو عارض ومرتبط بسياق محدد، وما هو أدائي وتقني، أو بين الوضوح الرسومي للمخطط وبين المشروع النظري ذاته.

تآكل السرديات الكبرى

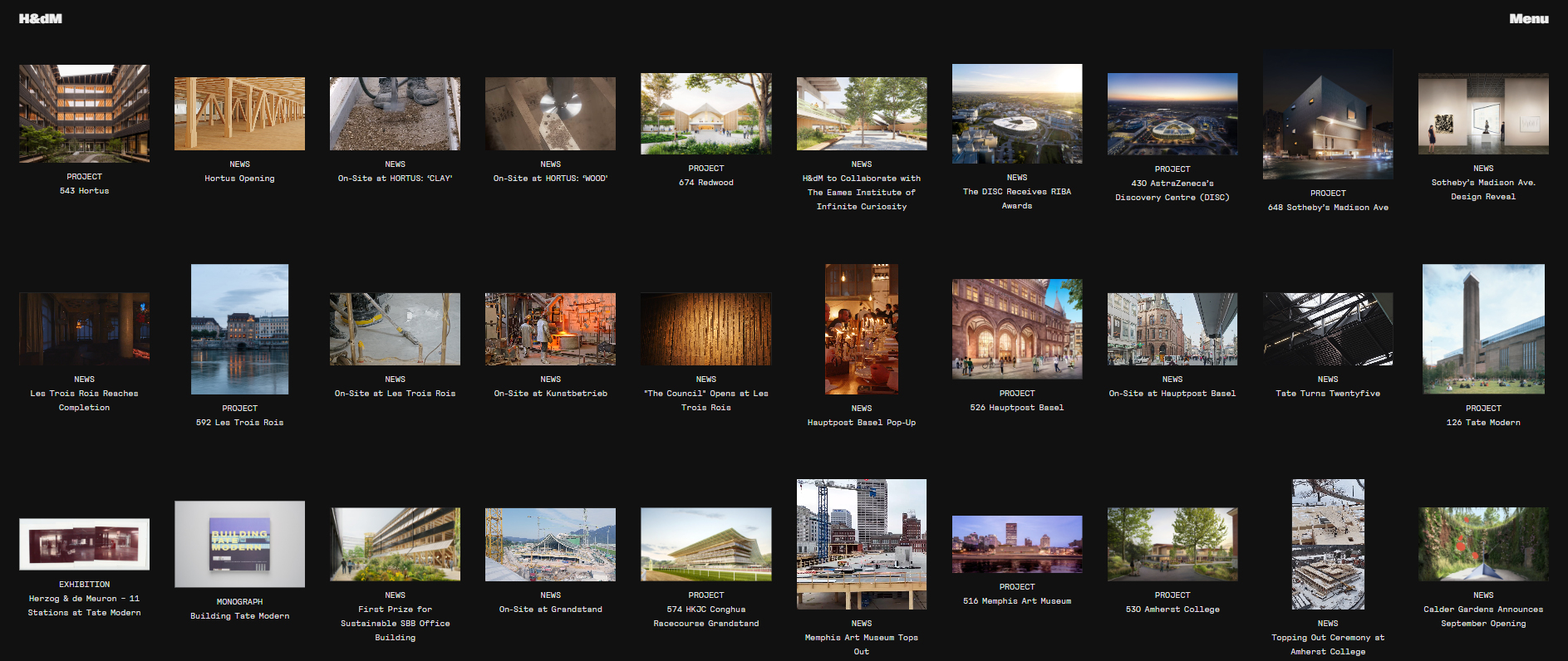

اقترنت الواقعية الجديدة أيضاً بانفجار موازٍ لوسائل الإعلام الرقمي على نحو جماهيري وتآكل السرديات الكبرى أكاديمياً ومهنياً (مثل الكلاسيكية والحداثة وما بعد الحداثة والتفكيكية). بدا المشهد المعماري وكأنه يتشظى إلى تخصصات فرعية وأجناس فنية ووسائط وصيغ عديدة. تبدل أيضاً ميزان القيمة تحت وطأة الانتشار الكاسح لمشاريع التطوير العمراني حول العالم، بحيث لم يعد التعليم المعماري والثقافة الأكاديمية-المهنية يربطان النجاح بالتموضع الأيديولوجي أو بالأفكار النظرية، بل بالعمل المبني نفسه – أي بالمباني. ولعل أوضح الأمثلة على هذا الوعي الجديد هو مكتب هرتسوغ ودو ميرون، الذي يقدم أبنية تنتقل بخفة عبر الطرز والأجناس، من الباروك إلى الحداثة المتأخرة، مروراً بالمينيمالية والنيوكلاسيكية والبارامترية وحتى الغروتيسك، بحيث يغدو كل مبنى فريداً ومبتكراً بقدر الذي يليه.

اليوم، وفي خضم هذا الطوفان من المباني الأيقونية المفردة، يجد المعماريون وكليات العمارة أنفسهم وسط أنقاض ما تبقى من المهنة. وليس من قبيل المبالغة القول بأن العمارة، في مجملها، قد فقدت أنظمتها المشتركة وأدواتها المنهجية الموحدة للتقييم والتحليل، وأن التعليم المعماري بات مثقلاً بوفرة "السرديات الصغرى" على حد تعبير ليوتار. نمارس العمارة اليوم وفق مقاييس متحولة، تتبدل بتبدل السياق، وتفتقر إلى أدنى درجات النقد والاحتكاك.

أضحى التتابع المحموم لمباني هيرتسوغ ودي ميرون الأيقونية معضلة تحاصر الحقل المعماري بأسره، إذ تكشف في تراكمها عن منطق أشبه بآلية عمل المواقع المعمارية مثل ArchDaily التي تستدرج انتباهنا المبعثر عبر فيض من صور لمبانٍ قابلة للنقر والاستهلاك اللحظي. غير أن هذا التراكم، حين يُنظر إليه في مجموعه، يكاد يخلو من أي اتساق أسلوبي أو بنيوي أو مفاهيمي، إلا إن عدنا إلى التعميمات البلاغية مثل: "عمارة العاطفة" أو "التجربة الفراغية" أو "أجواء المكان" وجميعها مفاهيم فضفاضة تميل إلى تسطيح أي تميز فعلي لأعمال هرتسوغ ودي ميرون. واقع الحال، أنه وكما في غيره من المكاتب، يقوم عمل هرتسوغ ودي ميرون في جوهره على منطق تجاري صرف يلهث خلف "الجديد" بصورة متواصلة.

تقتضي مقاربة "السياق" في هذه الحالة تفكيك هذا السياق إلى مكوناته الأولية: الموقع والزبائن والشركاء، كما يلزمنا الوقوف على الخصوصيات الظرفية لتصميم المبنى وإنشائه والتعرف على السرديات الميكرو-تاريخية من يوميات المكتب وأحداثه العابرة، تماماً كما سنفعل مع أي مكتب تجاري آخر. كل مبنى من مبانيهم قائم بذاته كتحفة فريدة جديدة، غير أن كثرة تلك المباني وتنوعها يسمحان لنا في الآن نفسه بقراءتها ضمن تصنيفات ذات سمات متشابهة: أشكال صندوقية مبسطة، تصميمات ذات أسطح مضلعة، تصميمات تبدو كمناظر طبيعية عضوية، أبنية ذات واجهات أو أغلفة شفافة، كتل منتفخة، أعمال نيوكلاسيكية أو حداثية، إلخ. صار "المبنى" بحد ذاته هو المشروع المعماري الأبرز، ما فتت الحقل المعماري إلى تخصصات أصغر فأصغر، ودفع المعماريين إلى الانكفاء بممارساتهم باتجاه صور منعزلة لأبنية مفردة. تكريس المبنى باعتباره الوحدة المعرفية الأولى (والوحيدة) للعمارة هو أيضاً تكريس لمعرفة معمارية معزولة وشمولية في الوقت ذاته —بناء مفرد لا يلزمنا أن نعرف سواه كي ندرك حقيقته الذاتية.

صار "المبنى" بحد ذاته هو المشروع المعماري الأبرز، ما فتت الحقل المعماري إلى تخصصات أصغر فأصغر، ودفع المعماريين إلى الانكفاء بممارساتهم باتجاه صور منعزلة لأبنية مفردة. تكريس المبنى باعتباره الوحدة المعرفية الأولى (والوحيدة) للعمارة هو أيضاً تكريس لمعرفة معمارية معزولة وشمولية في الوقت ذاته —بناء مفرد لا يلزمنا أن نعرف سواه كي ندرك حقيقته الذاتية.

نحو بديل آخر: مجمل الأعمال

في المقابل، هناك ثمّة تصور بديل يقوم على تراكم العلاقات وتكثفها تدريجياً في نسيج واحد، لا يضم مبان مفردة وحسب، بل يولّف كذلك بين صيغ معمارية وممارسات تصميمية متنوعة. فلا بد اليوم من إفساح المجال أمام خطاب معماري بديل، لا يعوّل بالضرورة على "سردية كبرى" أو مشروع نظري شامل، كما أنه لا يفتت العمارة إلى مبانٍ متفرقة ومنعزلة، بل يعيد الاعتبار إلى مفهوم "المجموعة الفنية" أو "مجمل الأعمال" – أو ما يُعرف بالـoeuvre. يقوم هذا المفهوم على نسج جملة من العلاقات التي تجمع تدريجياً بين المباني والأدوات والرسوم وسائر ما يتعلق بالممارسة المعمارية، وتدمجها عبر الزمن في وحدة معقدة تتجاوز في وزنها وتأثيرها مجموع المباني المفردة والظروف العارضة التي اشتركت في إنتاجها. يعيد مفهوم "مجمل الأعمال" المبادرة إلي ملعب المعماري، لكن هذه المرة دون الحاجة إلى مشروع نظري مسبق، كما أنه يبتعد عن الاستهلاك اللحظي للعمارة كمجموعة من الصور على وسائل التواصل الاجتماعي، باتجاه شيء أطول أمداً، ينمو ويتحول عبر الزمن.

وإذا كان المنهج الفولفليني المقارن — أي فهم العمارة عبر مقارنتها بعمارة أخرى — لا يزال نموذجنا الأساسي للنقاش والتقييم، فإن مجمل الأعمال يقدم إطاراً لا يقوم على مقارنة الخصوصيات الآنية لكل مشروع في مواجهة الآخر، بل على نموذج أشمل تتشابك خيوطه مع كل مشروع جديد في نسيج تتضح صورته الكلية مع الزمن. تتعلق استقلالية العمارة عما سواها بالاجتماع لا بالأشكال المعمارية. وهي تتطلب جماعة معمارية على استعداد دائم لمساءلة وتقويم هذه الاستقلالية. التركيز على "مجمل الأعمال" ليس عودةً إلى بصمة المؤلف أو شخصية المصمم، بل هي تثبيت لفكرة مفادها أن المكتب المعماري ككيان مؤسسي له ثقافته المميزة ونظامه القيمي.

يعمل المعماريون على مشاريع متنوعة، لزبائن لهم أجنداتهم الخاصة، وفي مواقع لها متطلباتها وقوانينها المختلفة في كل مرة. بالمقابل، يتطلب بناء هوية مهنية متسقة أن ينتج المكتب المعماري باستمرار شيئاً يربط عمله الجديد بأعماله السابقة.

المكتب المعماري كمشروع ثقافي

تقوم فكرة المكتب المعماري، وفق هذا التصور، على وجود قيم تصميمية جماعية واضحة، تسمح للمكتب ببناء علاقات بين صيغ وممارسات متعددة والمفاضلة بينها (بما في ذلك النصوص والمشاريع والرسوم والفيديوهات والمباني). وحين يُفهم المكتب المعماري كمشروع ثقافي — بمعزل عن صغره ومحدودية تأثيره — فإنه يملك القدرة على تجاوز حدود الوسائط وما تفرضه من قيود، فيعيد تكوين ذاته أو يعيد ترتيبها باستمرار، مع حفاظه على هوية أو منظومة محددة من القيم يمكن تمييزها (جمالية، برمجية، تقنية، أدائية، ثقافية، مهنية، إلخ).

بالنسبة لبعض المعماريين الممارسين، يمثل مفهوم "مجمل الأعمال" هاجساً دائماً يتمحور حول السعي إلى تثبيت هوية مفهومية وجمالية تُبنى من أجزاء متراكمة مع الزمن: صوت وقيمة واضحة تُصاغ وتُعاد صياغتها مراراً. فالمعماريون يعملون على مشاريع متنوعة، لزبائن لهم أجنداتهم الخاصة، وفي مواقع لها متطلباتها وقوانينها المختلفة في كل مرة. بالمقابل، يتطلب بناء هوية مهنية متسقة أن ينتج المكتب المعماري باستمرار شيئاً يربط عمله الجديد بأعماله السابقة. هذه المراكمة المستمرة تقاوم فقدان الذاكرة الفوري الذي تفرضه وسائل الإعلام، عبر نسج علاقات جمعية بين لحظات مختلفة عبر الزمن، وبين الصيغ التصميمية formats والمباني التي نتجت عنها. وعلى خلاف "المشروع النظري" الذي يركز على الجدل مع النص أو إسقاط إيديولوجيا مسبقة على المبنى، فإن "مجمل الأعمال" يركز على الغايات الكبرى للإنتاج المعماري، وعلى نسج علاقات بين المباني وسواها من صيغ تصميمية أخرى غير مبنية. في النهاية، قد لا يبالي معظم الناس بالعمارة، سواء تجسدت في مبنى أو في مجمل من الأعمال. ومع ذلك، تبقى مهمة المعماريين أن ينتجوا ثقافة معمارية تتجاوز أي مبنى منفرد.